Pour ce premier billet de l’année 2016, je souhaitais partager avec vous ce que j’ai retenu de la lecture d’un article académique de Thomas Houy[1], intitulé « L’innovation stratégique sur un marché régulé, le cas des technologies pour la santé »[2] et publié en 2014 dans la Revue Française de Gestion.

Il y présente trois différentes stratégies pouvant être mises en œuvre par les entreprises privées dans le cadre de la conception et le déploiement de solutions technologiques innovantes sur le marché français de la santé.

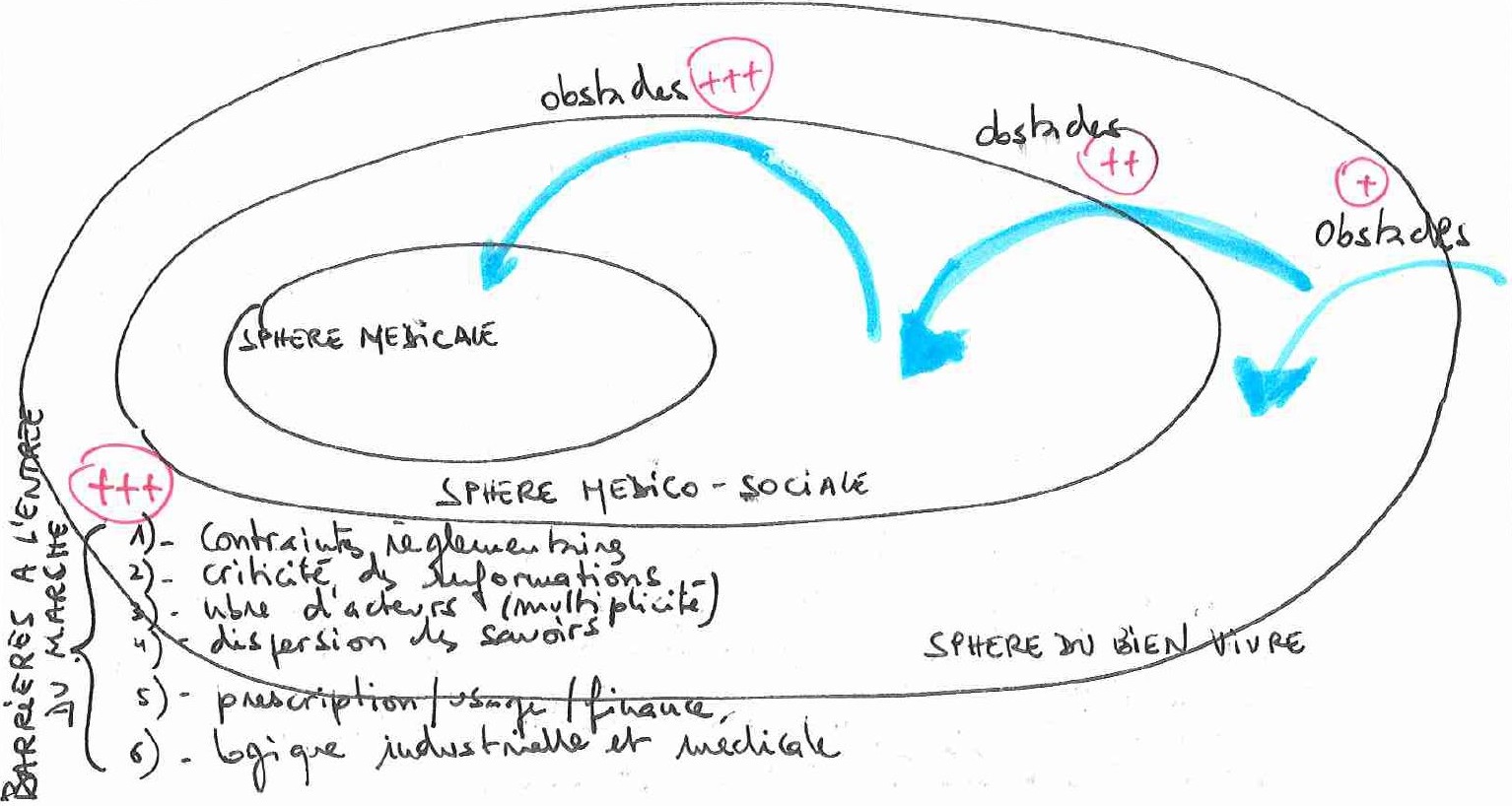

1.La première est la stratégie de pénétration par paliers : il s’agit de faire la preuve de l’intérêt d’une innovation sur un marché périphérique c’est-à-dire en s’écartant initialement du segment de marché visé. Une fois la légitimité de l’innovation démontrée, il est possible de revenir sur son marché cible avec cette même innovation.

L’exemple le plus parlant est le cas de la Wii Fit : une approche ludique par la console de jeux qui une fois adoptée par les enfants transpose son concept sur le segment du « bien-vivre » pour ainsi adresser d’autres membres du cercle familial, les mamans par exemple (terme plus politiquement correct que la célèbre ménagère de moins de 50 ans…).

J’ai mis à contribution mes « talents » en matière de dessin (j’accepte volontiers la critique !) pour résumer ci-dessous les écrits de Thomas Houy.

2. Deuxième stratégie, celle de l’accompagnement d’un processus isolé et indépendant. Vous ne voyez absolument pas de quoi il s’agit, c’est normal ! Une explication s’impose : imaginons le cas de Madame Hortense[3]. Madame Hortense, 81 ans, va en théorie

- se peser tous les jours = processus isolé 1

- prendre son/ses médicaments tous les jours pendant son repas du soir = processus isolé 2

- alerter sa famille si elle ne se sent pas bien = processus isolé 3.

Après analyse détaillée des processus « humains » existants sur le segment de « marché » ciblé : il s’agit d’identifier les moins protégés par la régulation et donc qui laissent une marge de manœuvre en terme d’innovation plus large pour proposer un dispositif technologique afin d’automatiser et de faciliter la réalisation de ces processus isolés et indépendants. L’objectif est ainsi de faire tomber certaines barrières à l’entrée du marché.

3. La troisième et dernière stratégie exposée par Thomas Houy est : la stratégie d’intégration de services existants par la mise en place de partenariats

Appliquée au marché de la santé, elle consiste à mettre à disposition des patients un bouquet de services existants par le moyen d’interfaces adaptées et faciles d’usage car embarquées sur un dispositif utilisé quotidiennement par un patient (par exemple service de visio-conférence simplifiée sur la télévision). Pour plus facilement entrer sur le segment de la santé, le bouquet de services dématérialisés peut être axé sur la prévention, le bien-être ou l’insertion sociale.

Ici, l’innovation est de rang 2 : il s’agit de surinnovation par l’association d’innovations déjà présentes sur le marché. Elle permet de contourner une grande partie des barrières à l’entrée sur le marché, ce travail ayant déjà été fait par les partenaires.

Les variables clés des partenariats à maîtriser lors de l’intégration de ces partenaires sont :

- l’accès aux compétences et au savoir-faire,

- la mutualisation des risques et des coûts,

- la possibilité de bénéficier d’économies d’échelle,

- l’acquisition d’une forme de légitimé par la notoriété de son partenaire,

- le coût de la coordination,

- le degré de complémentarité entre acteurs,

- et enfin, la capacité d’absorption éventuelle du partenaire.

Karine Hare-Conan

Sources

[1] http://www.telecom-paristech.fr/recherche/les-enseignants-chercheurs-de-telecom-paristech/houy.html

[2]Houy T., “L’innovation stratégique sur un marché régulé, le cas des technologies pour la santé”, Revue Française de Gestion, 243, 2014, pp 13-31.

[3] La personne qui connaît bien Madame Hortense se reconnaîtra